ガーデニングで人気のニチニチソウ。

お気に入りの花を来年も咲かせたいと考え、ニチニチソウの種取りに挑戦しようと思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ始めてみようとすると、

「種取りの時期はいつが最適なのか」

「そもそも、種はどうやって取るのだろう」

といった基本的な疑問から、種の保存方法、さらには種ができない時の対処法まで、分からないことだらけかもしれません。また、ニチニチソウの花が終わったらどうすればいいのか、株を元気にするための切り戻しの方法、こぼれ種からでも育つのか、といった日々の手入れに関する悩みも出てきます。

そして、無事に種が取れた後には、来春の播種時期はいつが良いのか、卵パックを使った簡単な種まきのコツはあるのかなど、次のステップへの関心も湧いてくるでしょう。この記事では、そんなあなたのあらゆる疑問に答えるため、ニチニチソウの種取りに関する全てを徹底的に解説します。

この記事のポイント

- ニチニチソウの種の正しい採取時期と具体的な方法

- 収穫した種の適切な保存方法と来春の種まき手順

- 種ができない時の原因と対処法

- 株を健康に保ち花を増やす切り戻しのコツ

失敗しないニチニチソウの種取り方法は?

園芸の教科書・イメージ

初夏から秋の終わりまで、次々と新しい花を咲かせてくれるニチニチソウ。

ガーデニング初心者でも育てやすく、庭やベランダを彩る定番の草花です。お気に入りの花を来年も楽しむために、種の採取に挑戦してみませんか。

ニチニチソウの種取りは、いくつかのポイントを押さえるだけで、誰でも簡単に行うことができます。まず、花が終わった後にできる、V字型をした豆の鞘(さや)のようなものが種袋です。

この鞘が緑色から茶色っぽく乾燥してきた頃が、収穫のサイン。ただし、完全に熟すと自然に弾けて種が飛び散ってしまうため、タイミングの見極めが最も重要です。中の種が黒く透けて見え始めたら、弾ける前に鞘ごと収穫するのが成功のコツです。

また、気温が低いと種がうまく熟さないなど、種ができない場合の原因についても知っておくと安心です。前半では、種の場所の見つけ方から、最適な収穫時期、具体的な取り方、そしてうまくいかない時の対処法まで、失敗しないニチニチソウの種取り方法を詳しく解説します。

- ニチニチソウの花が終わったらどうすればいい?

- 最適な種取りの時期を見極める

- ニチニチソウの種はどうやって取る?

- 種ができないときの原因と対処法

- こぼれ種からでも育つのか?

ニチニチソウの花が終わったらどうすればいい?

園芸の教科書・イメージ

ニチニチソウは、その名の通り次々と新しい花を咲かせてくれるのが大きな魅力です。しかし、一つの花が咲き終わった後、それをどう扱うかによって、その後の株の成長や、来シーズンに向けた種の収穫ができるかどうかが決まります。目的別に「花がら摘み」を行うか、あえて「そのままにしておく」かを選択することが重要になります。

まず、株全体の開花期間を長くし、より多くの花を楽しみたい場合は、「花がら摘み」という作業が欠かせません。植物は子孫を残すために種を作ろうとエネルギーを注ぎます。

そのため、咲き終わった花を放置すると、株は種を作ることにエネルギーを集中させ始め、新しい花を咲かせる勢いが弱まってしまうのです。そこで、花がしおれたら花びらだけでなく、付け根の緑色の部分(子房)ごとこまめに摘み取ることで、株は「種づくりに失敗した」と判断し、再び新しい花を咲かせようとします。

このサイクルが、秋まで花が途切れない秘訣です。

「花がら摘み」を行うメリット

開花期間が長くなる:株のエネルギーを新しい蕾の形成に集中させ、次々と花が咲きます。

見た目が美しく保たれる:しおれた花を取り除くことで、常にきれいな状態を維持できます。

病害虫の予防:枯れた花びらが葉や茎に付着して腐ると、カビや病気の原因になります。これを取り除くことで、株を健康に保つ効果も期待できます。

一方で、来年も同じ花を咲かせるために種を収穫したいのであれば、意図的に花がら摘みをせず、そのままにしておく必要があります。

花が自然に落ちた後、その付け根の部分を注意深く観察し続けてみてください。数日から一週間ほどすると、そこからまるで小さなツノのような、緑色で細長いものが2本一組、V字を描くように伸びてきます。これがニチニチソウの種が入っている「種鞘(しゅしょう)」と呼ばれるものです。

種鞘(しゅしょう)観察時の注意点

この種鞘は、初めて見るとアブラムシなどの害虫や、何かの新芽のようにも見えるかもしれません。しかし、これは種を育むための非常に大切な器官です。決して「おかしなものが出てきた」と勘違いして、誤って摘み取ってしまわないように注意してください。

それでは、美しい花も楽しみたいし、種も取りたい場合はどうすれば良いのでしょうか。答えは、株全体で役割分担をさせるという方法です。

このように、全ての咲き終わった花を放置する必要はありません。例えば、株の中でも特に生育が良く、花の色が鮮やかな部分のいくつかの花だけを種取り用に残します。

そして、それ以外の大部分の花については、通常通り花がら摘みを続けるのです。こうすれば、株の見た目をきれいに保ちつつ、新しい花の開花を促しながら、同時に来年のための種を確保することが可能になります。

つまり、ニチニチソウの花が終わったら、自分の目的に合わせて手入れの方法を使い分けることが、ガーデニングをより深く楽しむための第一歩と言えるでしょう。

最適な種取りの時期を見極める

園芸の教科書・イメージ

ニチニチソウの種取りは、まるで果物の収穫に似ています。早すぎれば中身が未熟で、ほんの一瞬でも遅れれば最高の状態を逃してしまう、絶妙なタイミングが求められる繊細な作業です。

この収穫適期を見極めることが、来年の開花を成功させるための最初の、そして最も重要な工程と言えるでしょう。

もし収穫のタイミングが早すぎると、種は見た目こそ黒くても、発芽するための栄養を十分に蓄えられていない「未熟粒」である可能性が高くなります。このような種は、たとえ春にまいたとしても芽を出すことはありません。

一方で、収穫が遅すぎた場合はさらに厄介です。ニチニチソウの種鞘は、完熟すると自ら弾け、周囲に種を勢いよく撒き散らす性質を持っています。これは子孫を広範囲に広げるための植物の知恵ですが、収穫する側にとっては一瞬にして全ての努力が水の泡となる瞬間です。

この「早すぎ」と「遅すぎ」という二つの失敗を避けるため、日々の細やかな観察が不可欠となります。

収穫適期を告げる「3つのサイン」

1. 鞘の「色」の変化:

種鞘は、成長初期には鮮やかな緑色をしています。これが熟すにつれて、徐々に色が抜け、黄色みがかった緑色から、最終的には乾いた藁のような薄茶色へと変化していきます。全体がカサカサとした質感の薄茶色になったら、完熟の証拠です。

2. 鞘の「硬さ・質感」の変化:

指で軽く触れてみるのも有効な確認方法です。若い緑色の鞘はしなやかで柔らかいですが、熟してくると水分が抜けて硬く、パリッとした感触に変わります。軽く触れただけで、株からポロッと外れそうなくらいが理想です。

3. 「中の種」の透け具合:

これが、初心者にとって最も安全で確実なサインと言えます。鞘自体はまだ緑色でも、中の種が成熟すると黒くなります。鞘の皮が薄いため、ゴマのような黒い粒が、鞘の薄皮一枚を隔ててハッキリと透けて見えるようになったら、それは「鞘はまだ若いが、中身は完熟済み」という絶好の収穫タイミングです。この段階で収穫すれば、鞘が弾けるリスクを最小限に抑えられます。

また、この成熟のスピードは季節、特に気温に大きく左右されることを覚えておく必要があります。一般的に、ニチニチソウの種が最も成熟しやすいのは、気温と日照が安定している夏の盛りです。

| 季節 | 特徴 | 観察のポイント |

|---|---|---|

| 真夏(7月~8月) | 高温と強い日差しにより、種の成熟が非常に速く進みます。「昨日まで緑だったのに、今日はもう茶色い」ということも珍しくありません。 | 収穫のチャンスが多い「ゴールデンタイム」ですが、油断は禁物。毎日、できれば朝夕のチェックが理想です。 |

| 秋(9月下旬以降) | 気温が低下するにつれて、種の成熟スピードは著しく遅くなります。鞘が緑色のまま成長が止まり、結局完熟せずに冬を迎えてしまうケースも増えます。 | 茶色くなるのを待ちすぎず、「中の種が黒く透けて見えたら収穫する」という見極めがより重要になります。 |

このように、単に鞘の色を見るだけでなく、質感や中の種の様子、そして季節感を総合的に考慮して判断することが、最適な収穫時期を見極めるための鍵となります。

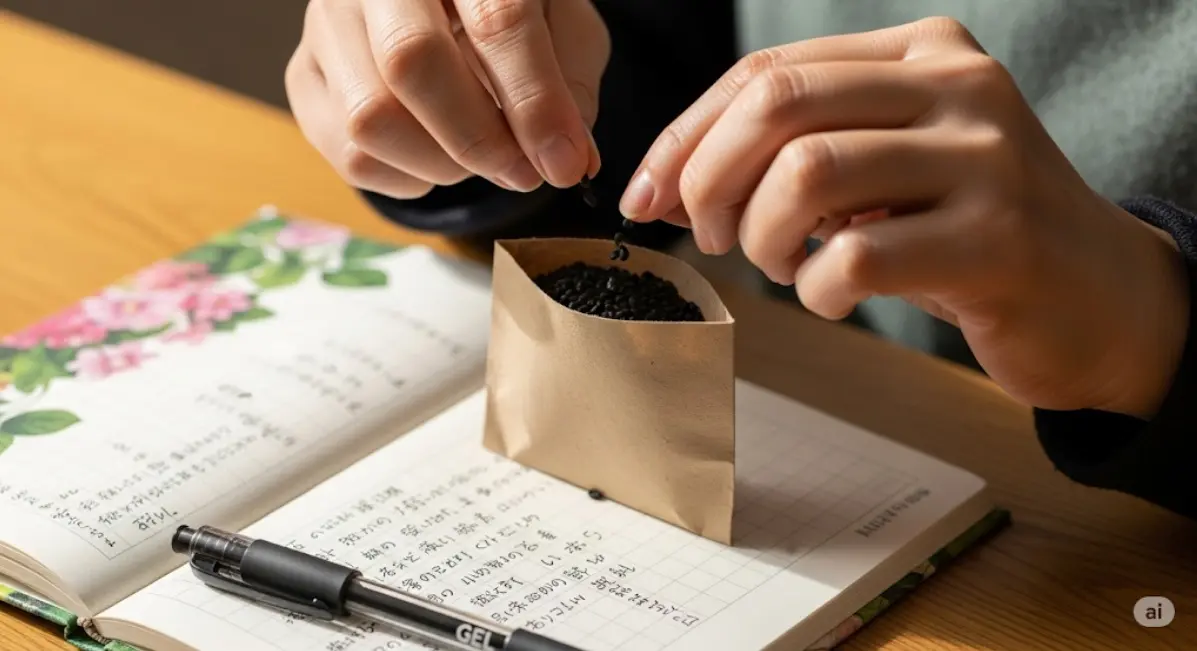

ニチニチソウの種はどうやって取る?

園芸の教科書・イメージ

収穫のタイミングを見極めたら、いよいよ種の採取作業に入ります。ニチニチソウの種はゴマ粒よりも小さく、鞘が弾けやすいため、丁寧な作業が求められます。以下の手順で行うと、種を失うことなく安全に収穫できます。

手順1:種鞘の収穫

熟した種鞘を、指で優しくつまんで株から取り外します。硬くて取れない場合は、小さなハサミで鞘の付け根をカットしましょう。この時、衝撃で鞘が弾けることがあるため、鞘の下に手や袋を添えながら作業すると安心です。

手順2:乾燥(追熟)

収穫した種鞘を、紙を敷いたトレイの上や、紙製の封筒の中に入れます。そして、直射日光の当たらない、風通しの良い場所で数日間から1週間ほど置いておき、完全に乾燥させます。緑色の鞘の状態で収穫した場合は、この追熟期間が特に重要になります。

手順3:種の取り出し

鞘がパリパリに乾燥したら、手で優しく揉むか、鞘を指で裂くと中から黒い種が出てきます。鞘の破片やゴミなどを取り除き、種だけを選り分けたら完了です。一つの鞘には、数個から10個程度の種が入っています。

ちなみに、採取した種からは、親株とまったく同じ色の花が咲くとは限りません。特に市販のF1品種などでは、異なる色や形質の花が現れることがあります。これも自家採種の面白い点で、どんな花が咲くかを楽しみにするのも良いでしょう。

種ができないときの原因と対処法は?

園芸の教科書・イメージ

「毎日お世話をして、たくさんの花を咲かせてくれたのに、肝心の種ができる気配がない…」そんな経験をすると、がっかりしてしまいますよね。しかし、ニチニチソウが種をつけないのには、必ず何らかの理由が隠されています。

それは多くの場合、育て方が悪いのではなく、植物の性質や環境が関係しています。ここでは、種ができない主な原因を3つの角度から深掘りし、それぞれに対する具体的な対処法を詳しく解説していきます。

原因1:環境要因 - 「種の成熟には"熱"が足りない」

前述の通り、ニチニチソウは熱帯地域を原産とする植物です。このため、花を咲かせるだけでなく、種を成熟させるプロセスにも高い温度が不可欠となります。種子は、次世代に命をつなぐための栄養と遺伝情報が詰まったタイムカプセルのようなもの。このカプセルを完成させる工場を動かすエネルギー源が「熱」なのです。

気温が安定して高い夏の盛り(7月〜8月)は、この工場がフル稼働し、品質の良い種がどんどん作られます。しかし、秋が深まり、特に最低気温が15℃を下回る日が続くようになると、工場の稼働率は著しく低下します。

鞘そのものが大きくならなかったり、鞘の中で種が黒く色づく前に成長が止まってしまったりするのは、このためです。まるでパン生地が、オーブンの温度が低いと思うように膨らまないのと似ています。

対処法:夏の間に勝負を決める

この環境要因への最も効果的な対処法は、「種の収穫は、気温が高く安定している夏の間に済ませておく」ことです。秋になってから慌てるのではなく、株が最も元気な7月〜9月上旬にかけて、成熟した鞘から随時収穫していく計画を立てましょう。種の品質は夏の間に決まると心得ておくことが大切です。

原因2:栄養要因 - 「株に種を作る"体力"が残っていない」

植物にとって、花を咲かせることは体力を消耗する行為ですが、種を作ることはそれを遥かに上回るエネルギーを必要とします。人間で言えば、日々の仕事をこなす(開花)のと、子供を育て上げる(結実)ほどの違いがあるかもしれません。もし株自体の健康状態が万全でなければ、植物は自らの生存を優先し、種を作るというコストのかかる活動を後回し、あるいは中止してしまいます。

株の体力不足を招く主な原因は、「日照不足」と「肥料切れ」です。

植物は、生命活動のエネルギー源である糖分を光合成によって作り出します。日当たりが悪いと、このエネルギー生産量が減り、ガス欠のような状態に陥ります。また、開花期間中は花を咲かせるためにリン酸やカリウムといった栄養素を大量に消費するため、土の中の養分が枯渇しがちです。

株の体力チェックリスト

- 葉の色が薄い、または黄色がかっている

- 茎が細く、ひょろひょろと間延びしている(徒長)

- 花の数が少ない、または一つ一つの花が小さい

- 下の方の葉が落ちて、株元がスカスカになっている

これらのサインが見られたら、株が体力を消耗している証拠です。

対処法としては、まず日当たりと風通しの良い場所に置くことが基本です。その上で、開花中は追肥として、水で薄めて使うタイプの液体肥料を1〜2週間に一度与え、栄養を補給してあげましょう。

原因3:遺伝要因「そもそも種ができにくい"品種"」

環境も整え、お世話も万全なのに種ができない場合、問題は育て方ではなく、そのニチニチソウが持つ「品種の特性」にある可能性が考えられます。特に、近年お店でよく見かける美しい園芸品種の多くは、「F1品種(一代交配種)」と呼ばれるものです。

F1品種とは、性質の異なる優秀な親同士を掛け合わせて作られた、いわばエリート第一世代です。病気に強かったり、花が大きかったりと、非常に優れた特長を持ちますが、その優れた性質は一代限りという宿命を持っています。

そのため、F1品種から採れた種(F2世代)をまいても、親とは全く違う性質の、不揃いな花が咲くことがほとんどです。中には、種自体ができにくい、あるいは全くできないように改良されている品種も存在します。

対処法:「固定種」を選んでみる

もし、種を採って翌年も楽しむ「種採り」を主な目的とするのであれば、購入時に「固定種」や「在来種」と表記されている品種を選ぶのが最も確実です。これらは何世代にもわたって同じ形質を受け継いできた品種なので、親とほぼ同じ性質の花を咲かせることができます。

F1品種が悪いわけではなく、それぞれの品種の特性を理解し、自分の目的に合ったものを選ぶことが大切です。苗のラベルや種の袋の表記を確認してみましょう。

このように、種ができない原因は一つとは限りません。環境、栄養、そして遺伝という複数の要因を考慮し、自分の育てているニチニチソウの状態を観察することで、自ずと解決策が見えてくるでしょう。

こぼれ種からでも育つのか?

園芸の教科書・イメージ

結論からお伝えしますとニチニチソウはこぼれ種からでも十分に育ちます。

収穫しきれずに地面に落ちた種が、翌年の春にひょっこりと顔を出す様子は、まるで植物からの思わぬ贈り物のようで、ガーデニングの大きな喜びの一つです。人の手を介さず、自然のサイクルの中でたくましく芽吹く姿は、植物が持つ生命力の強さを感じさせてくれます。

しかし、この自然任せの方法は、計画的な栽培とは異なる魅力と、無視できないいくつかの課題を同時に抱えています。こぼれ種からの育成を「自然の成り行きを楽しむガーデニングスタイル」と捉え、そのメリットとデメリットを深く理解することが大切です。

こぼれ種のメリット:自然任せの魅力

こぼれ種で育てる最大のメリットは、何と言っても「手間がかからない」点にあります。種を採取し、乾燥させ、保管し、春になったら種まきをする…といった一連の作業を全て植物自身が担ってくれます。

また、予期せぬ場所から芽生えることで、整然とした花壇とは一味違う、ナチュラルで野趣あふれる庭の風景を作り出してくれることもあります。

こぼれ種の主なメリット

- 手間いらず:種採りから種まきまでの作業が一切不要です。

- 自然な景観:思いがけない場所から発芽し、ナチュラルな庭を演出します。

- 発見の楽しみ:春に「こんなところに!」と新しい芽を見つける楽しみがあります。

こぼれ種のデメリット:コントロールできない現実

一方で、この自然任せのスタイルには、いくつかのコントロール不可能なリスクが伴います。これらを理解しないまま期待していると、「思ったように育たなかった」という結果になりかねません。

1. 発芽タイミングのミスマッチ

最大の課題は、発芽する時期を選べないことです。ニチニチソウの種は、一定の温度と水分があれば発芽します。そのため、夏の終わりに落ちた種が、秋の長雨と残暑によって「春が来た」と勘違いし、発芽してしまうことがよくあります。

しかし、熱帯生まれで寒さに全く耐性のないニチニチソウの幼い苗は、冬の最初の霜が降りる頃にはひとたまりもなく枯れてしまいます。

2. 過酷な生存競争

運良く春に発芽できたとしても、その場所が必ずしも生育に適しているとは限りません。多くの場合、親株のすぐ下など、非常に密集した状態でたくさんの芽が出てきます。

すると、限られたスペースで日光、水分、養分を奪い合う過酷な生存競争が始まります。結果として、多くの苗は十分に成長できず、ひょろひょろとした弱い株になったり、病気にかかりやすくなったりします。

3. 親と同じ花が咲くとは限らない「遺伝子のくじ引き」

前述の通り、園芸店に並ぶニチニチソウの多くは「F1品種」です。これらの種から育った場合、その花は親の美しい姿を受け継がず、先祖の様々な性質がランダムに現れる「遺伝子のくじ引き」のような状態になります。

もちろん、稀にユニークで美しい花が咲くというサプライズもありますが、多くは親株より花が小さかったり、色が褪せていたりする可能性があります。

こぼれ種に潜む主なリスク

- 不時発芽:秋に発芽してしまい、冬越しできずに枯れてしまう。

- 生育不良:過密状態で発芽し、日光や養分が不足して弱々しく育つ。

- 形質の劣化:親と違う花が咲く可能性が高く、期待通りにならないことがある。

このように考えると、「こぼれ種」と「自家採種」は、どちらが良い悪いという話ではなく、ガーデニングにおける思想の違いと言えるかもしれません。

確実に美しい花をデザインしたい「計画派」のあなたは自家採種を、予測不可能な自然の営みを楽しみたい「自然派」のあなたはこぼれ種を、というように自分のスタイルに合わせて選ぶのが良いでしょう。

もちろん、保険として一部は自家採種しつつ、残りはこぼれ種に任せてみる、という両方を楽しむのも賢い方法です。

ニチニチソウの種取り後から来年の開花までにすべきことは?

園芸の教科書・イメージ

無事にニチニチソウの種を収穫できたら、次はいよいよ来年の春に向けた準備の始まりです。

せっかく採取した種も、正しく保存・管理しなければ発芽率は下がってしまいます。来年の初夏に美しい花を咲かせるためには、種取り後の作業が非常に重要になります。

採取した種は、まず紙製の封筒などに入れて湿気を避け、春まで冷暗所でしっかりと保管しましょう。そして、種まきの最適な時期は、気温が十分に上がる4月下旬から6月頃。ニチニチソウの発芽には20℃以上の地温が必要なため、焦らず適切なタイミングでまくことが大切です。

また、ニチニチソウは移植を嫌う「直根性」という性質を持つため、卵パックや育苗ポットを使って、根を傷つけずに定植できる工夫もポイントになります。

後半では、収穫した種の正しい保存方法から、発芽率を高める種まきのコツ、さらには株全体の活力を高めてより多くの花を楽しむための「切り戻し」という手入れの方法まで、種取り後から来年の開花までに必要な作業を網羅してご紹介します。

- 収穫した種の保存方法

- 来年の播種時期はいつがいい?

- 卵パックを使った種まきのコツ

- 花を増やすための切り戻しとは

- まとめ:ニチニチソウの種取りを成功させよう

収穫した種の保存方法は?

園芸の教科書・イメージ

無事に収穫できたニチニチソウの種は、単なる黒い粒ではありません。それは、来年の春に花を咲かせるための命が眠っている、「休眠状態にある小さな植物」です。

この眠りを妨げず、最高の状態で春まで保ってあげることが、種を保存する上での最も大切な考え方になります。そして、その穏やかな眠りを妨げる最大の敵が「水分」「高温」「光」の3つです。これらの敵から種をどう守るか、具体的な手順を追って詳しく解説します。

ステップ1:命を守る最初の儀式「徹底乾燥」

種を保存する上で、全ての作業の基礎となるのがこの「乾燥」工程です。なぜなら、水分は眠っている種を起こしてしまう「目覚ましのスイッチ」だからです。わずかでも水分が残っていると、種は春が来たと勘違いして発芽しようとエネルギーを使い果たしてしまったり、最悪の場合はカビが生えて腐ってしまったりします。

具体的な乾燥方法は、収穫した種をコーヒーフィルターやキッチンペーパー、あるいは乾いた紙の上に重ならないように広げ、直射日光の当たらない、風通しの良い室内で数日間から一週間ほど置いておくだけです。

強い日差しは種内部の組織を傷める可能性があるため、焦らず室内でじっくりと乾燥させましょう。指でつまんでみて、硬く、カラカラとした感触になれば乾燥完了のサインです。

このひと手間を惜しまないで

見た目が乾いているように見えても、種の中心部には意外と水分が残っていることがあります。この「生乾き」の状態が、保存中の失敗に繋がる最大の原因です。「もう十分だろう」と思っても、念のためにもう一日長く乾燥させるくらいの慎重さが、成功の鍵を握ります。

ステップ2:最適な寝床選び「保管容器」

徹底的に乾燥させた種は、次に来年の春まで過ごすための「寝床」となる容器に移します。ここで重要なのは、「通気性」です。

最適な容器は、紙製の封筒やポチ袋、あるいは習字で使う半紙や折り紙で自作した袋などです。紙には、わずかに空気を通す性質があるため、万が一、種に微量の湿気が残っていても、それをゆっくりと外に逃してくれます。

逆に、チャック付きのビニール袋のような密閉性の高い容器は、湿気の逃げ場がなく内部が蒸れやすくなるため、種子の保管には適していません。

ステップ3:最高の眠りを約束する「保管環境」

種の寝床を準備したら、最後にその寝床を置く環境を整えます。理想の環境は、年間を通して「低温・低湿・暗所」が保たれる場所です。

低温:温度が高いと種の呼吸が活発になり、蓄えたエネルギーを消耗して寿命が短くなります。温度が低いほど、種は深い休眠状態を維持できます。

低湿:空気中の湿度が高いと、通気性のある紙袋を通して種が湿気を吸ってしまいます。

暗所:光もまた、種を目覚めさせるスイッチの一つです。

これら全ての条件を満たす場所として、一般家庭で最も手軽で最適なのが「冷蔵庫の野菜室」です。野菜室は、他の場所よりも少し湿度が高めに設定されていますが、種を乾燥剤と一緒にしておけば問題ありません。

種を入れた紙封筒を、蓋の閉まるお茶の缶やクッキーの缶、ガラス瓶などに入れ、その中に食品の袋に入っているような乾燥剤(シリカゲル)を一つ入れてから野菜室で保管すれば、完璧な保存環境が完成します。

種の寿命と発芽率について

この方法で適切に保管すれば、ニチニチソウの種の寿命は1〜2年程度です。ただし、これはあくまで「発芽能力を保てる期間」の目安であり、「発芽率」は年々少しずつ低下していきます。

例えば、1年目は90%の種が発芽したとしても、2年目には70%、3年目には40%…といった具合です。そのため、最高の状態で花を楽しみたいのであれば、収穫した翌年の春にまくのが最も理想的と言えるでしょう。

丁寧な保管作業は、今年のガーデニングの締めくくりであると同時に、来年の楽しみへの第一歩です。愛情を込めて収穫した小さな命を、春の目覚めまで大切に守ってあげましょう。

翌年の播種時期はいつがいい?

園芸の教科書・イメージ

大切に保管してきたニチニチソーの種。その小さな命を目覚めさせる播種(はしゅ)、つまり種まきのタイミングは、来年のガーデニングの成否を分ける非常に重要な決断です。

種の中には、まるで時限式のアラームがセットされた目覚まし時計のように、発芽のためのスイッチが内蔵されています。そして、ニチニチソーのそのスイッチは「地温20℃以上」という、かなり高めの温度に設定されています。なぜなら、その故郷が暖かい熱帯地域だからです。

この「種が求める温度」を理解することが、最適な播種時期を見極めるための鍵となります。

ゴールデンルールは「地温20℃」の安定

春になり、日中の気温が20℃を超える暖かい日が増えてくると、つい焦って種まきをしたくなるかもしれません。しかし、ここで重要なのは「気温」ではなく、土の中の温度である「地温」です。日中は暖かくても、夜になると急激に冷え込む春先は、地温がまだ十分に上がりきっていないことがほとんどです。

このような状態で種をまくと、いくつかの問題が発生します。

早すぎる種まきが招くリスク

- 種が腐る:発芽スイッチが入らないまま、冷たく湿った土の中に長く置かれることで、種が腐ったりカビが生えたりする原因になります。

- 発芽しても育たない:運良く発芽しても、地温が低いと根の張りが悪くなります。その結果、ひ弱な苗になり、病気にかかりやすくなったり、その後の生育が著しく悪くなったりします。

- 遅霜(おそじも)の危険:春先の思わぬ寒の戻りによる遅霜は、発芽したばかりのデリケートな苗にとって致命的です。

では、どうやって地温20℃を見極めれば良いのでしょうか。

温度計がなくても、自然が教えてくれるサインがあります。それは「八重桜(やえざくら)が散る頃」という昔ながらの目安です。ソメイヨシノが散り、しばらくして咲く八重桜が終わる頃には、地温も安定して上昇し、遅霜の心配もほとんどなくなります。

これが、種まき開始の最も安全な合図と言えるでしょう。

開花時期から逆算する播種スケジュール

ニチニチソーは、種まきから開花までにおおよそ80日〜90日(約3ヶ月)かかります。この日数を念頭に置くことで、「夏休みの頃に満開を楽しみたい」「秋の行楽シーズンを彩りたい」といった自分の希望に合わせて、播種時期を戦略的に計画することが可能です。

| 播種時期 | 主な開花時期 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 4月下旬~5月上旬 | 7月中旬~10月 | 夏の早い時期から花を楽しめ、最も長く開花期間を確保できます。株が大きく育つ時間も十分にあります。 | 地域によってはまだ夜間が冷え込むため、発芽が少し遅れる可能性があります。遅霜のリスクにも注意が必要です。 |

| 5月下旬~6月 | 8月下旬~11月上旬 | 地温が完全に安定しているため、発芽率が最も高く、生育もスムーズです。初心者にとって最も失敗が少ない時期です。 | 開花が夏の終盤からになるため、楽しめる期間が少し短くなります。 |

| 7月以降 | 9月下旬以降 | 発芽は非常に速いですが、おすすめできません。 | 苗が十分に成長する前に秋の涼しさが来てしまい、花数が少なくなったり、開花しないままシーズンを終えたりする可能性が高いです。 |

このように、単にカレンダーを見るだけでなく、自然のサインを読み取り、自分のライフスタイルと照らし合わせることで、あなたにとっての「最高の播種時期」が見つかります。春の焦る気持ちをぐっとこらえ、最適なタイミングで種まきを行うことが、夏に満開の花を楽しむための最大の秘訣です。

卵パックを使った種まきのコツとは?

園芸の教科書・イメージ

ニチニチソウの栽培において、種から育てる際の最初の、そして最大の関門が「植え替え」です。

その理由は、この植物が持つ直根性(ちょっこんせい)という根の性質にあります。これは、まるで建物の基礎杭のように、一本の太くまっすぐな根(主根)が地中深くまで伸びて体を支える性質のこと。

この主根は植物にとっての生命線であり、非常にデリケートです。もし植え替えの際にこの根を傷つけたり、折ってしまったりすると、その後の成長が著しく妨げられるだけでなく、最悪の場合、そのまま枯れてしまうことも少なくありません。

そこで、この植え替えリスクを限りなくゼロに近づけるための、初心者にとって最高の味方となるのが、身近なリサイクル品である「卵パック」なのです。

なぜ卵パックが最適なのか?

卵パック、特に紙(パルプ)製のものは、ニチニチソウのような移植を嫌う植物の育苗に驚くほど適しています。その理由は、単に手軽で経済的というだけではありません。

卵パック育苗の主なメリット

- 植え替えダメージゼロ:最大の利点です。苗が育ったら、パックを一つずつ切り離し、そのまま土に植えられます。パックは土の中で自然に分解されるため、デリケートな根に一切触れる必要がありません。

- 環境に優しく経済的:本来は捨ててしまうものを再利用するため、環境負荷が少なく、育苗ポットを新たに購入する必要もありません。

- 適度なサイズと保湿性:一つ一つのくぼみが、一株の苗が初期生育するのに最適なサイズです。また、紙製のため適度な保湿性があり、土の急な乾燥を防ぎます。

使用する上での注意点:

必ず、プラスチック製ではなく、紙(パルプ)製の卵パックを使用してください。また、紙製ゆえに過度な水やりで型崩れすることがあるため、水の与えすぎには注意が必要です。苗が育ちすぎると根が窮屈になるため、適切なタイミングで植え付けることも大切になります。

【完全手順】卵パックを使った種まきの方法

それでは、具体的な手順を詳しく見ていきましょう。各工程には、成功率を高めるための小さなコツが隠されています。

- 準備:パックに水抜き穴を開ける

まず、きれいに洗浄した紙製の卵パックを用意します。そして、それぞれのくぼみの底に、キリや千枚通し、ボールペンの先などで水抜き用の穴を1〜2箇所開けます。これは、余分な水分を排出し、根腐れを防ぐための重要な作業です。 - 土入れ:種まき専用の土を使う

パックの中に土を入れます。この時、庭の土などをそのまま使うのではなく、園芸店で市販されている「種まき用培養土」を使用するのがおすすめです。この土は、雑菌が少なく清潔で、粒子が細かく水はけが良いため、デリケートな種の発芽と初期生育に最適な環境を提供してくれます。 - 種まき:発芽を願って2〜3粒

各くぼみの中央に、指や割り箸の先で深さ5mm〜1cm程度の浅いくぼみを作ります。そこに、1つのくぼみに対して2〜3粒の種をまきます。全ての種が発芽するとは限らないため、これは発芽しなかった場合のリスクを減らすための「保険」です。 - 覆土:光を遮断してあげる

前述の通り、ニチニチソウの種は光を嫌う「嫌光性」です。そのため、まいた種の上から、種が見えなくなるまで5mm程度の厚さで優しく土をかぶせます(覆土)。この覆土は、光を遮るだけでなく、種の乾燥を防ぐ役割も果たします。 - 水やり:霧吹きで優しく

最後に水やりをします。ジョウロなどで勢いよく水をかけると、まいた種が流れてしまったり、土の表面が固まってしまったりします。必ず霧吹きを使い、土の表面全体がしっとりと湿るまで、優しく、そしてたっぷりと水を与えましょう。

発芽後から定植までの管理

種まきが終わったら、発芽までは土が乾かないように注意しながら、直射日光の当たらない明るい日陰で管理します。順調にいけば1〜2週間で小さな双葉が顔を出します。

双葉の後に生えてくる、その植物本来の形をした葉を「本葉(ほんば)」と呼びます。この本葉が2〜4枚程度に育ったら、次のステップ「間引き」と「定植」に進みます。

間引き:

一つのくぼみから複数の芽が出ている場合、最も元気で生育の良いものを1本だけ残し、他は根元からハサミで切り取ります。この時、引き抜いてはいけません。残したい苗の根を傷つけてしまう可能性があるため、必ずハサミでカットしましょう。

定植:

間引きが終わったら、いよいよプランターや花壇への植え付け(定植)です。卵パックをくぼみごとにハサミで丁寧に切り離し、植えたい場所に穴を掘り、パックごとそっと植え付けます。後は周りに土を寄せ、最後にたっぷりと水を与えれば完了です。

このように、身近な卵パックを賢く利用することで、ニチニチソウの種まきにおける最大の難関を、誰でも簡単に、そして確実り越えることができるのです。

花を増やすための切り戻しとは?

園芸の教科書・イメージ

種から育てた苗が大きく成長してきたら、「切り戻し」という剪定作業を行うことで、より多くの花を長く楽しむことができます。

切り戻しとは、伸びすぎた枝や茎を切り詰める作業のこと。これを行うことで、株元や節から新しい脇芽が伸びるのを促し、結果として枝数が増えて株全体がこんもりとした形に整い、花数も格段に増えます。また、株内部の風通しが良くなり、梅雨時期などに発生しやすい蒸れや病気の予防にも繋がります。

| 時期 | 目的と方法 |

|---|---|

| 梅雨入り前(5月〜6月) | 株が成長し、枝が伸びてきたタイミング。全体の3分の1程度の高さになるよう、思い切って切り戻します。梅雨の過湿対策にもなります。 |

| 真夏(8月) | 夏の間に形が乱れたり、下葉が落ちて見栄えが悪くなったりした場合に行います。全体の半分程度の高さまで切り戻すと、秋に再び美しい姿で開花します。 |

切る位置は、各枝に葉が数枚残るようにするのがポイントです。葉が全くないと、光合成ができずに枯れてしまうことがあるため注意してください。このひと手間で、秋まで途切れることなく花を楽しむことができます。

ニチニチソウの種取りについてのまとめ

この記事のまとめ

- ニチニチソウの種は花が終わった後にできるV字型の鞘の中にある

- 種取りの最適な時期は鞘が茶色く乾燥するか中の種が黒く透けて見えた時

- 収穫が遅れると鞘が弾けて種が飛び散るのでタイミングが重要

- 採取した種は乾燥させ通気性の良い封筒に入れ冷暗所で保管する

- 種の寿命は1~2年だがなるべく翌年にまくのが望ましい

- 種まきの適期は地温が20℃以上になる4月下旬から6月頃

- 光を嫌う性質(嫌光性)のため種まき後はしっかり土をかぶせる

- 移植を嫌う直根性なので卵パックや育苗ポットの利用がおすすめ

- 種ができない原因は低温や株の体力不足などが考えられる

- こぼれ種でも発芽するが冬越しできずに枯れることが多い

- 確実に育てるなら自家採種して春にまくのが最も良い方法

- 親株と全く同じ色の花が咲くとは限らないのも自家採種の楽しみの一つ

- 花数を増やし株を元気にするためには定期的な切り戻しが効果的

- 切り戻しは梅雨前や夏に行うと秋まで長く花を楽しめる

- 種取りから種まきまでの一連の流れを理解して来年も美しい花を咲かせよう

この記事では、ニチニチソウの種取りについて、その全工程を詳しく解説しました。

まず大切なのは、花が終わった後にできるV字型の鞘を見つけ、鞘が茶色くなるか、中の種が黒く透けて見える最適な時期を見極めて収穫することです。収穫が遅れると鞘が弾けてしまうため、日々の観察が重要になります。収穫した種は、来春まで品質を保つために、しっかりと乾燥させてから紙封筒に入れ、冷暗所で保管しましょう。

春になり、地温が十分に上がる4月下旬以降が、いよいよ種まきの季節となります。ニチニチソウは移植を嫌う性質があるため、卵パックなどを利用して根を傷つけずに植え付けるとその後の生育がスムーズです。また、種ができない時の原因や、こぼれ種との違い、株を元気に保ち花数を増やすための切り戻しの重要性も理解しておくと、ガーデニングがさらに楽しくなるでしょう。

ここで解説した一連のポイントを参考に、ぜひ来年も美しいニチニチソウの花を咲かせていただければ幸いです。